“Mark Zuckerberg smantella il team diversity di Meta, Disney cancella il personaggio trans di una serie, ed una miriade di aziende annuncia che non farà attivismo su determinati temi…”. Iniziava così, alcune settimana fa, un podcast di Francesco Oggiano, giornalista professionista ed esperto di comunicazione digitale.

Oggiano ha collaborato con diverse prestigiose testate ed è anche autore di un libro intitolato Sociability, in cui racconta come l’indignazione sia la panna da montare, l’ingrediente chiave con cui tanti dei protagonisti e degli opinion maker della Rete costruiscono i propri contenuti cercando a tutti i costi la viralità e definiscono così il proprio posizionamento.

Colpa di Trump?

Dopo il video di Oggiano (pubblicato alla fine di gennaio), che paventa una crisi del ‘brand activism’, sono arrivati altri segnali coerenti con l’idea che causa Donald Trump, ma non solo, ci sia in corso quanto meno una sorta di inversione di tendenza. E che si è appena innescato un processo di restaurazione – della politica e della società e, inevitabilmente, anche del marketing.

Non professate più i valori DEI

Mentre scriviamo il governo americano ha deciso uno stop delle collaborazioni con tutte le aziende che abbiano un focus su diversità, equità e inclusione. Ed un monito identico è appena stato inviato anche alle aziende europee. Nella lettera si dice papale papale: “Le aziende che stipulano contratti con il Dipartimento di Stato devono certificare che non applicano nessun programma ‘DEI’”, acronimo che sta per diversity, equity e inclusion, in quanto proprio queste politiche sono considerate discriminatorie dalla nuova amministrazione.

Nel nostro Paese siamo tagliati fuori da questo trend? Si direbbe proprio di no. “Dopo Francia e Spagna, anche l’Italia ha ricevuto l’allerta. Infatti l’ambasciata americana situata a Roma ha cominciato a inviare lettere alle imprese italiane fornitrici di beni e servizi, sottolineando loro l’importanza di adeguarsi” scrive esgnews sul tema, delicatissimo.

Gli altri annunci in linea? Quello, ad esempio, che spiega che BlackRock non perseguirà più gli “obiettivi aspirazionali di rappresentanza nella forza lavoro e che il team DEI (Diversity Equity and Inclusion) sarà unito a quello di gestione dei talenti”. E che dall’unione dei due team nascerà un nuovo dipartimento, impegnato più genericamente denominato ‘Talento e cultura’. Qualche resistenza però si registra.

Eccezioni alla regola

Ed Apple continua a sostenere le sue politiche di diversità e inclusione. Recentemente, durante un’assemblea degli azionisti, è stata respinta una proposta che chiedeva l’abolizione di queste iniziative. Il CEO Tim Cook ha sottolineato che, pur non avendo mai adottato quote o obiettivi specifici, Apple rimane impegnata a promuovere un ambiente inclusivo e diversificato.

Tra i grandi fondi statunitensi che hanno deciso di continuare con politiche di diversità, equità e inclusione c’è anche JPMorgan Chase. La banca ha confermato il suo impegno verso politiche che supportano gruppi sottorappresentati, come programmi di borse di studio per studenti afroamericani e latini. Anche Microsoft ha ribadito il suo impegno per la diversità, nonostante alcuni cambiamenti interni.

Fin qui la storia recente e gli annuncia freschi di aziende che marcano i trend. Il video di Oggiano, comunque, esplorava il tema dell’attivismo dei brand in una logica non solo ‘politica’.

Il declino di queste pratiche, secondo l’esperto, suggerisce che il fenomeno abbia bisogno, se non altro, di una profonda verifica e di una più attenta applicazione. E che, per evitare il declino, serva come prima cosa non rischiare che l’impegno dell’azienda di turno appaia fuori contesto ed orizzonte, sembrando non autentico e perdendo così pure buona parte della sua efficacia.

Le marce indietro in corso, sul brand activism, secondo Oggiano, dipendono dalla difficoltà di fare spese etiche e coltivare attitudini valoriali in tempi di inflazione e riduzione dei salari. Ma soprattutto alle prese con la complessità di certe vicende storiche contingenti, con Gaza come caso esemplare, col rischio alto di divenire bersagli della riprovazione globale in maniera tempestosamente dannosa, con ricadute negative di notevole impatto.

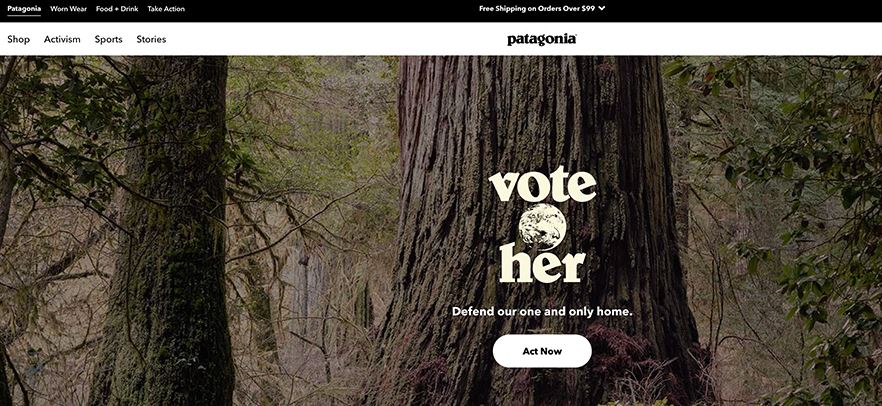

Indubbiamente, fatte salve le considerazioni di Oggiano, chi in questa fase si posiziona con pertinenti e coerenti azioni di brand activism, per quanto divisive, sta facendo una scelta di campo di cui non ha per forza motivo di pentirsi. Anzi, in prospettiva, c’è la possibilità di raccontare in maniera ancora più ingaggiante la propria personalità e identità. Aspetti dei valori della marca ancora più ‘profondi’. Non bisogna dimenticare, quindi, infine, che il momento migliore per il brand activism – negli ultimi anni – è coinciso proprio con il primo quadriennio di The Donald.